Die Spielzeiteröffnung vom Theater Magdeburg zeigt mit „Von Norden rollt ein Donner“ ein Stück über den Deutschen Horror – und das in mehrerlei Hinsicht.

Doch bevor es an die Inszenierung geht, zunächst einmal einen Herzlichen Glückwunsch an das Theater Magdeburg für all die Preise und nicht zuletzt für die Auszeichnung „Theater des Jahres“! Dies alles ist absolut verdient und katapultiert Magdeburg an die Spitze der deutschen Theaterlandschaft. Das Konzept der (nicht mehr ganz) neuen Hausleitung geht also auf: Aktuelle Themen, Literaturadaptionen, Ensemblebesetzung, spannende Bühnenästhetik und eine starke Anbindung an die Stadt. Das Haus, die Mitarbeiter*innen und Gewerke haben in den letzten Jahren Großartiges geleistet. Und es sieht ganz danach aus, dass sich das in der nächsten Spielzeit so fortsetzt.

Es war nicht nur eine Premiere, sondern eine Uraufführung, die das Publikum am 20. September im Schauspielhaus erleben durfte. Das Buch „Von Norden rollt ein Donner“ von Markus Thielemann stand 2024 auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis und ist nun zum ersten Mal auf einer Theaterbühne zu sehen. Und dann auch noch in einer Inszenierung von Jan Friedrich, dem mit „Woyzeck“, „Blutbuch“ und „Onkel Werner“ nicht nur erfolgreiche Inszenierungen gelungen sind, sondern der auch einen inhaltlichen und ästhetischen Stil im Schauspielhaus mit entwickelte.

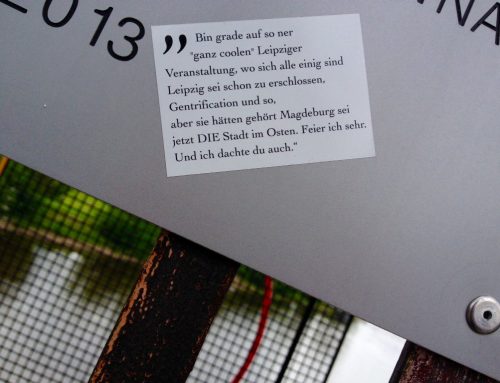

Diese Kombination ist deshalb so bemerkenswert, weil die Geschichte von Thielemann in einer westdeutschen Provinz angesiedelt ist, und auf eine gesellschaftspolitische Entwicklung rekurriert, die oftmals den ostdeutschen Bundesländern zugeschrieben wird. Ja, es geht um die zunehmende Verschiebung gesellschaftlicher Diskurse und Werte hin zu einem autoritären und sozialdarwinistischen Gesellschaftsverständnis. Die beiden wesentlichen Erkenntnisse des Abends seien schon mal vorweggenommen: Es gibt dafür offenbar eine deutsche Kontinuität, und diese zeigt sich nicht nur in den AfD-Wahlergebnissen der neuen Bundesländer, sondern überall.

Auch in der harmlos wirkenden Heidelandschaft von Niedersachsen, der Idylle in Reinform, scheinbar. Es ist das Jahr 2014, das Jahr, wo noch alles „in Ordnung“ ist, Angela Merkel ist Bundeskanzlerin, Deutschland wird Fußball-Weltmeister und die EU erhält den Friedensnobelpreis. Es ist das Jahr, kurz bevor sich alles sehr schnell sehr drastisch verändert. Am Anfang des Stücks sieht man Videoprojektionen (Nico Parisius) von eben jener kargen Lüneburger Heide, oft besungen und beschrieben, ein projektives Sammelbecken von „Heimat“ und „Familie“. Ein Donnern ist zu hören, die Tests vom Rheinmetall-Werk ganz in der Nähe. Erst danach wird die Bühne (Max Schwidlinski, Jan Friedrich) geöffnet: ein sandfarbener Raum, dominiert von schrägen Wänden aus beweglichen Stelen. Das Ensemble erzählt kollektiv in wechselnder Besetzung aus der Perspektive des 19-jährigen Schäfers Jannes, der täglich seine Tiere in die Heide treibt und sich nun konfrontiert sieht mit der Rückkehr des Wolfes. Die Urangst des Schäfers, und der Deutschen vor dem Fremden, ist also wieder da, erste Risse werden gemeldet, eine Bedrohung nicht nur für einen Berufsstand, sondern für die Region, wie es die Einheimischen im Dorf heraufbeschwören. Die ständige Veränderung des Bühnenbilds spiegelt die zunehmende Zerrissenheit dieser Welt wider. Später ist das der Nährboden für völkische Agitationen, die Not der Menschen, das Fehlen von Handlungsoptionen, die charmant einfache Antwort „Dann macht doch ein Feuer, um sie zu vertreiben“, und sogleich werden die Stelen zu einem Scheiterhaufen geschichtet. Das Feuer, der Mob, die Wiedergeburt des Nationalismus in der Heide. Gleichzeitig muss Jannes miterleben, wie seine Familie in psychotische Einzelteile zerfällt, der Vater dissoziiert sich weg aus der Überforderung und betreibt Doomscrolling für Schäfer, die Mutter bleibt ein passiver Scherenschnitt der stillen Fürsorge, der Großvater spricht von Selbstjustiz und die Großmutter hat sich in die Demenz zurückgezogen. Jannes steht all dem ohnmächtig gegenüber und verliert sich zusehends in der Einsamkeit der Heide. Hier befallen ihn düstere Visionen und Erinnerungen in Form von mythischen Gestalten der regionalen Sagwenlt, vom Roggenwolf zur Roggenmuhme, plötzlich hängen Körper im Leichenkalk von der Decke oder kriechen in den Unterboden. Das alles vermischt sich mehr und mehr mit der eigenen Familiengeschichte. Jannes begibt sich auf eine Suche, die ihn seelisch und körperlich vollkommen verschluckt, und die ihn tief in die deutsche Geschichte führt. Die Traumata der Familie sind verbunden mit der der Landschaft, denn hier befinden sich noch die Knochen und die Geister des letzten Jahrhunderts, an denen sich auch Jannes Familie mitschuldig gemacht hat. Es geht um die Geschichte von Edith, einer jungen Frau, die beim Rüstungskonzern Rheinmetall zur Zwangsarbeit genötigt wurde, und die noch 1945 von den Einheimischen von Unterlüß ins KZ Bergen-Belsen verschleppt worden war, damit man keine Häftlinge in der eigenen Gegend finden würde. Es geht um das Jahr 1948, da wieder Gewehre an Deutsche ausgeteilt wurden, um sich gegen den vermeintlichen Wolf zu schützen, und um die Geschichte von Rose, einer Vertriebenen aus Pommern, mit der sich Oma Erika anfreundete, und die dann von Opa Wilhelm, ob der Bezichtigung des Diebstahls und der Legendenbildung, es sei ein Wolf gewesen, in der offenen Heide erschossen wurde. Ein Geheimnis, was Jannes ganz zum Schluss offenlegen kann, bebildert mit aktuellen Ereignissen der rechten Diskursverschiebung, während Opa Wilhelm auf dem Stuhl steht und nicht aufhören kann zu lamentieren: „Da war ich für ein paar Tage ein Held.“. Nichts gelernt, nur verdrängt? Diese Frage ist die nicht heilende Wunde.

Die Inszenierung des Stücks ist geprägt von drastischen Darstellungen und Horrorelementen, alles ganz schön blutig und shocky, hierbei wirken Sound (Friedrich Byusa Blam), Video und andere Bühneneffekte sehr gut zusammen, und generieren eine hypnotische Sogkraft. Das fortdauernde Erschauern wird zuweilen durch Situationskomik gebrochen, dank der Leichtigkeit und des Spielwitzes eines starken Ensembles. Gleichzeitig dominieren die Videoprojektionen streckenweise die Bühnendarstellung, das ist auf der Suche nach Korrespondenzen der ästhetischen Mittel beim Schauen herausfordernd, nimmt aber nichts von der Tiefe und Eindrücklichkeit der Bilder.

Die Figuren sind markant dargestellt, sie haben auch durch die Kostüme (Vanessa Rust), die je nach Figur wechseln und mit zusätzlichen Kostümteilen ausgestattet sind, einen klaren Wiedererkennungswert, teilweise sind sie überzeichnet und wirken mithin karikiert. Die Geschichten und Motive der einzelnen Figuren sind stark und erzählenswert, ihnen den entsprechenden Raum zu geben, schafft Authentizität und die Möglichkeit, sie ernst zu nehmen.

Das gelingt vor allem bei der Figur von Jannes, mit der man die emotionale Talfahrt durch den Deutschen Horror erlebt, man bleibt nah an ihr dran und befragt zusehends die eigene Wahrnehmung in diesem wilden Konglomerat aus Halluzination und Irrsinn. Mit ihm wird eines klar: Die Wunde kann nicht heilen, wenn man sie weiter verdrängt, vergessen macht, nicht hinschaut, nicht aufarbeitet. Im Text heißt es: „Diese Landschaft hat ihm Stricke um die Glieder gelegt“. Eben jene Stricke, die weit über die Lüneburger Heide reichen, bis zur Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt, und uns den Atem nehmen werden, wenn wir dem Autoritarismus nicht konsequent einen Wertekanon entgegensetzen, der Menschenwürde und Demokratie zum Maßstab hat. Jeden Tag, mit jeder Tat.

Autorin: Angela Mund (bühnenfrei)

Fotos: Gianmarco Bresadola (Theater Magdeburg)

Hinterlasse einen Kommentar